Innovationsweltmeister Amerika. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor Pionier im Bereich Innovation und Entrepreneurship. Revolutionäre Produkte wie das iPhone oder intelligente Supermarktkassen sind ebenso überwiegend „Made in USA" wie neuartige Dienstleistungen. Online-Retailing und soziale Netzwerke liefern hierfür nur zwei Beispiele von vielen. Was aber macht die Vereinigten Staaten zur Wiege technologischer Neuartigkeit und revolutionärer Umwälzungen? Oder kurz: Was macht Amerika so innovativ?

Hierzulande hat sich in den beiden letzten Jahrzehnten ein Mythos herausgebildet, der das amerikanische Erfolgsmodell auf eine eingängige Metapher reduziert: Die Metapher des Nachtwächters. Innovation entsteht dabei durch das Zusammenspiel von Unternehmergeist, Wettbewerb und privates Wagniskapital. All jene Faktoren können jedoch nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn ihnen der Staat freie Hand gewährt und sich, wie es Ferdinand Lasalle bezeichnet hat, auf die Rolle des Nachtwächters beschränkt. Staatliche Aufgabe ist es dabei den groben Gesetzesrahmen vorzugeben, ansonsten aber unternehmerische Innovation dem freien Markt zu überlassen.

Dieser Mythos hat sich mittlerweile so verfestigt, dass wir Innovation und Staat allzu oft als Antonyme betrachten. Es ist daher an der Zeit, dass wir uns von dieser wohlfeilen aber falschen Vorstellung verabschieden. Die Realität sieht nämlich anders aus. Denn mit Ausnahme der asiatischen Tiger und Japan, treibt kein Staat Innovation so strategisch, nachhaltig und mit derartigem finanziellen Aufwand an wie die Vereinigten Staaten.

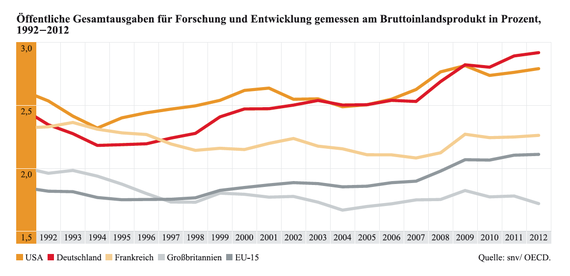

Allein in den letzten zwanzig Jahren haben die USA mehr öffentliche Mittel für Forschung und Entwicklung in Relation zur nationalen Wirtschaftsleistung aufgewandt als jedes europäische Land - mit Ausnahme der Bundesrepublik.

![2014-06-16-Grafik_InnovationMythosAmerika.png]()

Grafik: snv/akzente.

Und die Innovationsökonomin Mariana Mazzucato hat aufgezeigt, wie amerikanische Regierungen seit den 60er Jahren gezielt und fortwährend in die Bereiche Computer- und Halbleitertechnik sowie Netzwerktechnologien investierten und damit den Grundstein für die IT-Revolution der späten 70er, 80er und 90er Jahre legten. Der amerikanische Staat hat die kommerzielle Computerindustrie und das Internet nicht nur geformt, er hat sie erschaffen.

Erst dann sprang privates Wagniskapital auf den technologischen Entwicklungszug auf - und machte „Wizzkids" wie Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft) und Larry Ellison (Oracle) zu Patriarchen globaler IT-Giganten. Übrigens, noch heute stellt das amerikanische Wirtschaftsministerium knapp ein Viertel des gesamten Förderkapitals für Firmen, die als Pioniere technologischer Fort- und Neuentwicklung gelten. Damit liegt der Anteil staatlichen Wagniskapitals deutlich über dem privater Risikofinanziers.

Die erste Lektion, die uns Amerika daher lehrt, ist uns von liebgewonnenen Mythen zu verabschieden: Staat und Innovation sind kein Gegensatzpaar. Und staatliche Innovation ist kein Oxymoron - sondern eine Notwendigkeit.

Hierzulande hat sich in den beiden letzten Jahrzehnten ein Mythos herausgebildet, der das amerikanische Erfolgsmodell auf eine eingängige Metapher reduziert: Die Metapher des Nachtwächters. Innovation entsteht dabei durch das Zusammenspiel von Unternehmergeist, Wettbewerb und privates Wagniskapital. All jene Faktoren können jedoch nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn ihnen der Staat freie Hand gewährt und sich, wie es Ferdinand Lasalle bezeichnet hat, auf die Rolle des Nachtwächters beschränkt. Staatliche Aufgabe ist es dabei den groben Gesetzesrahmen vorzugeben, ansonsten aber unternehmerische Innovation dem freien Markt zu überlassen.

Dieser Mythos hat sich mittlerweile so verfestigt, dass wir Innovation und Staat allzu oft als Antonyme betrachten. Es ist daher an der Zeit, dass wir uns von dieser wohlfeilen aber falschen Vorstellung verabschieden. Die Realität sieht nämlich anders aus. Denn mit Ausnahme der asiatischen Tiger und Japan, treibt kein Staat Innovation so strategisch, nachhaltig und mit derartigem finanziellen Aufwand an wie die Vereinigten Staaten.

Allein in den letzten zwanzig Jahren haben die USA mehr öffentliche Mittel für Forschung und Entwicklung in Relation zur nationalen Wirtschaftsleistung aufgewandt als jedes europäische Land - mit Ausnahme der Bundesrepublik.

Grafik: snv/akzente.

Und die Innovationsökonomin Mariana Mazzucato hat aufgezeigt, wie amerikanische Regierungen seit den 60er Jahren gezielt und fortwährend in die Bereiche Computer- und Halbleitertechnik sowie Netzwerktechnologien investierten und damit den Grundstein für die IT-Revolution der späten 70er, 80er und 90er Jahre legten. Der amerikanische Staat hat die kommerzielle Computerindustrie und das Internet nicht nur geformt, er hat sie erschaffen.

Erst dann sprang privates Wagniskapital auf den technologischen Entwicklungszug auf - und machte „Wizzkids" wie Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft) und Larry Ellison (Oracle) zu Patriarchen globaler IT-Giganten. Übrigens, noch heute stellt das amerikanische Wirtschaftsministerium knapp ein Viertel des gesamten Förderkapitals für Firmen, die als Pioniere technologischer Fort- und Neuentwicklung gelten. Damit liegt der Anteil staatlichen Wagniskapitals deutlich über dem privater Risikofinanziers.

Die erste Lektion, die uns Amerika daher lehrt, ist uns von liebgewonnenen Mythen zu verabschieden: Staat und Innovation sind kein Gegensatzpaar. Und staatliche Innovation ist kein Oxymoron - sondern eine Notwendigkeit.